Da quando mi sono avvicinata alla cultura giapponese, circa vent’anni fa, ho capito che alcuni oggetti avrebbero conservato per me un fascino sempre misterioso: tra questi il koto, uno strumento a corde della musica classica giapponese, simile a una cetra. Pensavo anche che, in Italia, non avrei mai avuto l’opportunità di assistere a un concerto di questo strumento, dato l’interesse che riscuote solo tra i cultori di nicchia.

Qualche tempo fa, scopro che in un paese della provincia di Monza-Brianza, a Briosco, il Teatrino di Villa Medici Giulini avrebbe ospitato addirittura un ensemble, il Miu no Kai Koto ensemble, diretto dalla Maestra Minae Okazaki, dai-shihan della Miyagi Koto Association e docente al Nagoya College Music. Era l’occasione perfetta per realizzare un desiderio che avevo da tempo.

Il 26 ottobre è una giornata piovosa. Fittissime goccioline d’acqua ci accompagnano fino all’ingresso di Villa Medici Giulini, una dimora storica, situata sulle colline della Brianza. Per accedere al teatrino bisogna attraversare un giardino all’italiana. Nonostante l’umidità e la foschia, posso apprezzare la bellezza decadente del luogo e i suoi colori autunnali.

L’ingresso al teatrino è accompagnato da stupore e meraviglia. Le foto che avevo visto sul sito non rendevano la suggestione del luogo. L’interno e il palcoscenico di legno d’abete, e il grande pannello sullo sfondo dedicato al mito d’Orfeo, trasportano immediatamente lo spettatore in un’atmosfera idilliaca: ci si sente come dentro un canto orfico. Gli odori misti di pioggia, corpi umani a festa e legno vissuto, riportano alla realtà.

Il koto è uno strumento tradizionale, antico, di origine cinese, ed è stato introdotto in Giappone durante il periodo Nara, ci spiega la Maestra Okazaki. Ci svela anche che la sua forma ricorda quella di un drago cinese disteso, dove le corde, intrecciate a forma ovale, simboleggiano gli occhi e indicano, quindi, la testa (ryuto), mentre la coda (ryubi) è il punto in cui lo strumento si suona. Per suonarlo, i musicisti usano dei plettri chiamati tsume, indossati sulle dita della mano destra come unghie artificiali, che sono stati fatti provare ad alcuni spettatori, curiosi di entrare in contatto con lo strumento.

Durante la serata, l’ensemble ha suonato sette opere rappresentative del repertorio del koto, dal periodo pre-moderno a quello contemporaneo. In alcuni brani, oltre al koto, era presente anche lo shakuhachi – flauto giapponese – suonato dai Maestri Sōzan Katō e Satomi Yamamoto, i quali ci hanno anche spiegato alcune tecniche per suonare tale strumento. Riporterò soltanto le suggestioni di alcuni di brani.

Il primo brano eseguito è stato Sakura Sakura, una melodia composta per studenti di koto in tarda epoca Edo. È diventata una canzone molto amata in Giappone, cantata soprattutto in eventi di rappresentanza. Vederla suonata dal vivo, per la prima volta, con il koto, resterà uno dei ricordi indimenticabili legati a questa cultura.

Si è proseguito con uno dei brani più rappresentativi di musica koto in epoca Edo, il Chidori no Kyoku (La melodia dei piovanelli), composta dal musicista Yoshizawa Kengyō. Il testo è composto da due poesie del Kokin Wakashū (794-1185) e Kinyō Wakashū (1127-1133) che si riferiscono al piovanello, insieme a un preludio (maebiki) e a un interludio (tegoto).

Il canto di apertura (mae-uta) è affidato alla poesia del Kokin Wakashū: Il piovanello che vive sugli scogli, ai piedi della montagna del mare, tu, con la tua meraviglia, chiami con voce chiara come una freccia, ma non rispondi. Il canto di chiusura (ato-uta) è della raccolta Kinyō Wakashū: Sull’isola di Awaji, il piovanello canta la sua voce, e io vado, incapace di dormire, per la guardia del passo di Suma. È stato sicuramente uno dei brani più suggestivi, grazie anche al canto eseguito dalla Maestra Okazaki. La profondità del canto, con il pizzicare ossessivo del Koto a rappresentare il canto stridulo dei piovanelli, restituiva la bellezza poetica delle parole e del loro simbolismo: il piovanello, simbolo di malinconia, desiderio e solitudine.

Segue l’esecuzione che s’intitola Haru no umi (Mare di primavera) e i suoi suoni lievi ricordano il mare interno di Seto durante la primavera. Utilizza una struttura ABA, nuova per il Giappone in quanto importata dalla pratica compositiva classica europea. Il tema A, più lento, rappresenta i suoni delle onde che si infrangono sulla riva, mentre il tema B, relativamente più veloce, ritrae un barcaiolo che canta mentre pagaia sull’acqua.

Il brano Sarashifū Tegoto (Il vento che scompiglia il lavoro a mano) è stata composta nel 1952 da Miyagi Michio per due parti di koto, una in registro alto e una in registro basso. La composizione è tra le più accattivanti in quanto prende come motivo di ispirazione musicale la lavorazione del sarashi (panno bianco), antica pratica tessile in cui il tessuto veniva lavato nel fiume dopo essere stato bollito con carbone. Il procedimento avveniva in grandi e vivaci gruppi e i suoni prodotti da questa pratica hanno ispirato a lungo i compositori. Sembrava di vederle quelle lavoratrici e quei lavoratori, uniti dal ritmo dello sbiancamento, lungo gli argini di fiumi solitari, a suonare melodie inconsapevoli, felici nella fatica.

Infine, degno di nota è il brano Bambù di Hōzan Yamamoto, realizzato in tre movimenti. Il primo movimento (Bambù a guscio di tartaruga) impiega tecniche del honkyoku, il repertorio di opere meditative soliste per shakuhachi, e riflette la natura misteriosa del bambù a guscio di tartaruga che cresce nelle profondità delle montagne. Il secondo movimento (Germogli di bambù) evoca un giardino giapponese, dove, dopo la pioggia, si possono ammirare due germogli di bambù appena spuntati. Nel terzo movimento (Bambù dorato) il ritmo veloce cattura l’aspetto umoristico e giocoso dell’ultima varietà di bambù.

Nell’ascoltare questa varietà musicale durante la serata, non ho potuto fare a meno di notare i corpi dei suonatori che accompagnavano lo strumento: compostezza, ritualità, eleganza e forma. La Maestra Okazaki indossava un kimono azzurro per omaggiare l’Italia e il suo mare. Casualmente, conservavo in tasca l’origami di una gru blu, preparata per donargliela.

Anche dopo questa serata, piena di note di corde e di bambù, di poesia e di nostalgia, il koto resterà uno strumento misterioso, che continuerà a narrarmi di principesse e principi splendenti del periodo Nara che non ho mai conosciuto.

Ringrazio i miei compagni di viaggio Barbara, Sabrina e Luca.

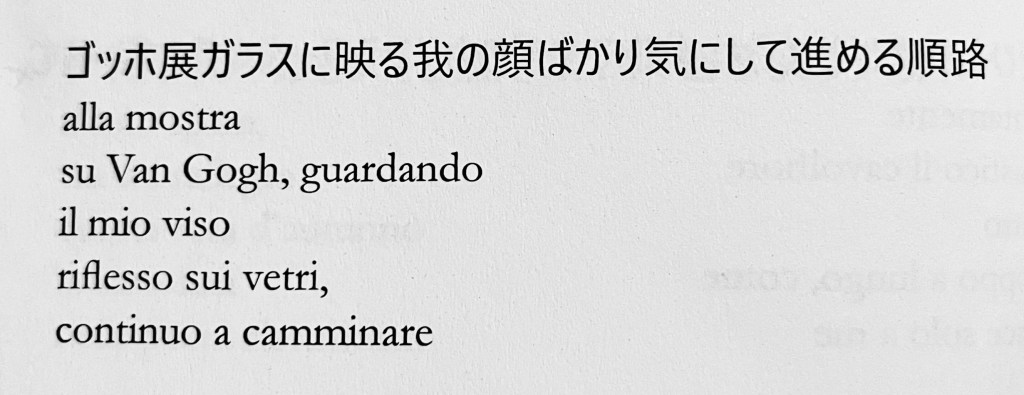

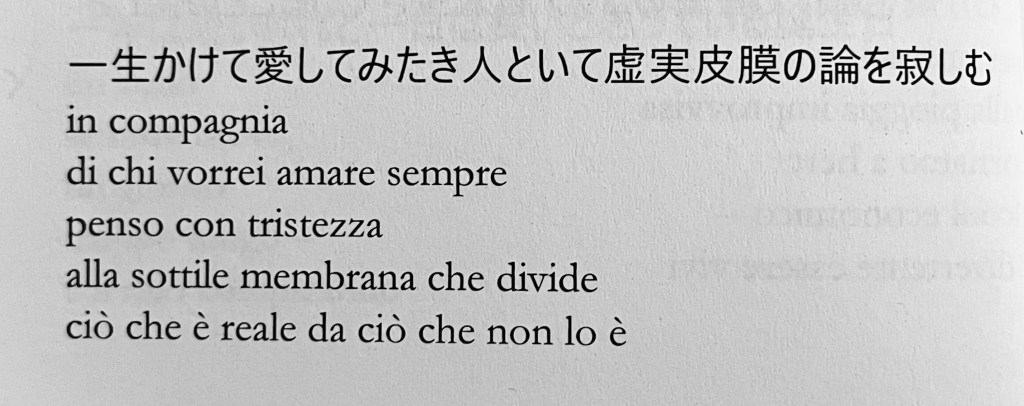

Quando si parla di haiku si pensa sempre a qualcosa di inafferrabile. Parole lievi ed essenziali che, mentre vengono pronunciate, o meglio bisbigliate, sfuggono. Suoni che quasi si perdono, come i fiori di ciliegio che cadono o come il tonfo di una rana nello stagno. Tutto rimanda alla nostra fugacità.

Quando si parla di haiku si pensa sempre a qualcosa di inafferrabile. Parole lievi ed essenziali che, mentre vengono pronunciate, o meglio bisbigliate, sfuggono. Suoni che quasi si perdono, come i fiori di ciliegio che cadono o come il tonfo di una rana nello stagno. Tutto rimanda alla nostra fugacità. Si tratta di uno spin-off che anticipa l’uscita di Chanbara. Il lampo e il tuono, graphic novel per la SBE, previsto per l’11 ottobre.

Si tratta di uno spin-off che anticipa l’uscita di Chanbara. Il lampo e il tuono, graphic novel per la SBE, previsto per l’11 ottobre.